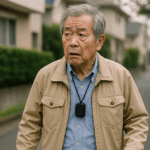

「最近、強盗のニュースをよく見るけれど、一体どうしてこんなに増えているのだろう。」

「自分や家族の身を守るために、何から始めればいいのか分からない。」

テレビやインターネットで連日報道される強盗事件に、多くの方がこのような不安を感じているのではないでしょうか。

かつて安全だと言われていた日本で、なぜこれほどまでに強盗事件が頻発するようになったのか、その背景には根深い社会問題が隠されています。

この記事では、最近強盗多い なぜという根本的な疑問にお答えするため、事件が多発する原因を多角的に分析します。

特に、若者が安易に手を染めてしまう闇バイトの実態や、巧みに実行犯を募るSNSの利用、そしてコロナ禍がもたらした経済的困窮といった社会情勢が、どのように犯罪の温床となっているのかを詳しく掘り下げていきます。

さらに、ただ原因を解説するだけではありません。

皆様が抱える不安を具体的な行動に変え、今日から実践できる防犯対策を徹底的に解説します。

例えば、プロの視点から見た狙われやすい家の特徴や、効果的な防犯カメラの選び方、さらには万が一の際に頼りになる相談窓口の情報まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後までお読みいただくことで、漠然とした不安が解消され、ご自身と大切なご家族を守るための具体的な知識と手段が身につくはずです。

安全な暮らしを取り戻すための第一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。

この記事で分かる事、ポイント

- 最近の強盗事件が多発する社会的な背景

- 闇バイトが強盗事件に与える深刻な影響

- SNSが犯罪の温床となる手口とその実態

- 強盗に狙われやすい家の具体的な特徴

- 今日から実践できる効果的な防犯対策

- 防犯カメラの正しい選び方と設置のコツ

- 万が一の時に頼れる専門の相談窓口

最近強盗多い なぜか、その社会的な背景を探る

この章のポイント

- 闇バイトの蔓延が事件を助長する

- SNSで実行犯を募る巧妙な手口

- コロナ禍以降の経済的困窮の影響

- 巧妙化する侵入強盗の最新手口とは

- 警察庁の統計データから見る事件の傾向

闇バイトの蔓延が事件を助長する

最近の強盗事件の背景を語る上で、闇バイトの存在は決して無視できません。

闇バイトとは、高額な報酬をうたい文句に、特殊詐欺の受け子や出し子、そして強盗の実行犯といった犯罪行為へ加担させる非合法なアルバイトのことです。

かつては一部の人間だけが関わる裏社会のイメージでしたが、現在ではSNSの普及により、ごく普通の若者や学生が安易な気持ちで足を踏み入れてしまうケースが後を絶ちません。

「高収入」「即日現金」といった甘い言葉に誘われ、軽い気持ちで応募してしまう若者が多いのが実情でしょう。

しかし、一度関わってしまうと、応募時に提出させられた身分証明書や個人情報を盾に「家族に危害を加える」「学校や職場にばらす」などと脅され、抜け出すことが極めて困難になります。

指示役は匿名性の高い通信アプリを使い、実行犯を駒のように操ります。

彼らは互いの顔も名前も知らず、ただ指示通りに動くだけの関係です。

そのため、実行犯が逮捕されても、組織のトップである指示役までたどり着くのは非常に難しいのが現状です。

この闇バイトの仕組みは、犯罪に対する心理的なハードルを著しく下げています。

実行犯は「自分はただの駒だ」「悪いのは指示した人間だ」という意識に陥りやすく、罪の意識が希薄になりがちです。

また、報酬欲しさに犯行を繰り返すうちに、感覚が麻痺してしまうケースも少なくありません。

このように、闇バイトの蔓延は、これまで犯罪とは無縁だった層を犯罪へと引き込み、強盗事件の実行犯を次々と生み出す深刻な社会問題となっているのです。

警察も対策を強化していますが、匿名性の高いSNS上での募集が主流であるため、撲滅には至っていないのが現実と言えるでしょう。

SNSで実行犯を募る巧妙な手口

闇バイトの募集において、中心的な役割を果たしているのがSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)です。

特に、匿名性の高いプラットフォームが、犯罪組織にとって実行犯をリクルートする格好の場となっています。

彼らは「#高額バイト」「#裏バイト」「#即金」といったハッシュタグを使い、お金に困っているユーザーや刺激を求める若者を巧みに誘い出します。

投稿内容は一見すると普通の求人情報に見えることもあり、警戒心を抱かせにくいように工夫されているのが特徴です。

応募者が連絡を取ると、すぐに秘匿性の高い通信アプリ(例えばTelegramなど)へ誘導されます。

この種のアプリは、一定時間が経過するとメッセージが自動的に消去される機能や、暗号化技術が高度であるため、警察の捜査を困難にしています。

指示役は「ルフィ」や「キム」といった偽名を使い、決して自分の正体を明かしません。

彼らは応募者に対して、運転免許証や学生証などの身分証明書の写真を送るよう要求します。

この個人情報こそが、後々応募者を脅迫し、犯行から抜け出せなくするための「鎖」となるのです。

一度個人情報を握られると、応募者は「断れば家族や友人に危害が及ぶかもしれない」「警察に相談しても報復される」という恐怖心から、言いなりになるしかありません。

SNSを使った手口の恐ろしさは、誰でも、どこにいても、簡単に犯罪への入り口にアクセスできてしまう点にあります。

スマートフォンの画面を数回タップするだけで、人生を狂わせる落とし穴に落ちてしまう可能性があるということです。

また、犯罪組織はターゲットとなる住宅の情報収集にもSNSを悪用することがあります。

例えば、旅行の予定や高価な買い物を自慢する投稿から、家が留守になるタイミングや資産状況を推測するのです。

SNSは便利なコミュニケーションツールである一方、使い方を誤れば犯罪に巻き込まれるリスクもはらんでいるということを、私たちは強く認識する必要があるでしょう。

コロナ禍以降の経済的困窮の影響

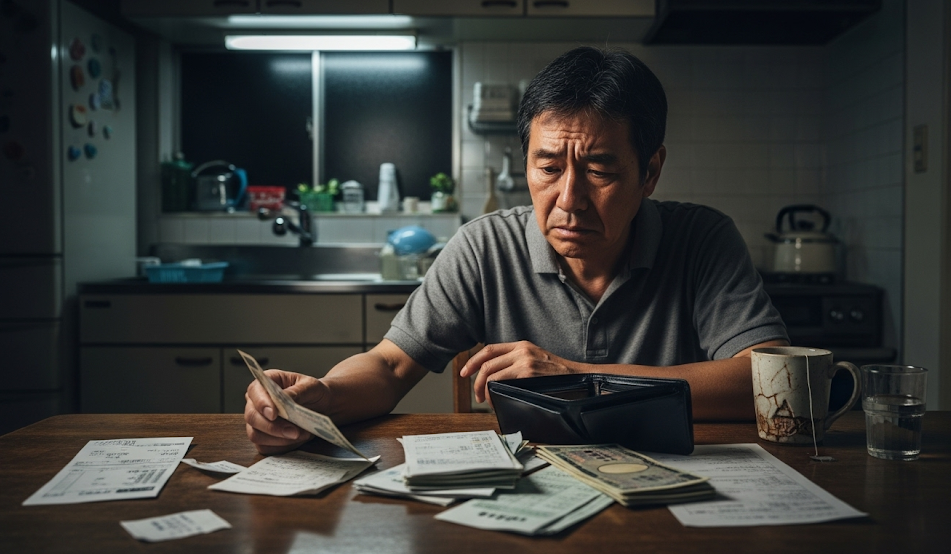

最近強盗多い なぜという問いを考えるとき、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが社会経済に与えた影響は無視できません。

長期間にわたる行動制限や営業自粛は、多くの企業や個人事業主に深刻な打撃を与えました。

特に、飲食業や観光業、イベント関連の仕事に従事していた人々は、収入が激減したり、職を失ったりするケースが相次いだのです。

このような経済的な困窮は、人々の心に焦りや絶望感を生み出します。

明日への希望が見出せず、正常な判断能力が低下した状態では、「少しだけなら」「これしか方法がない」といった考えから、犯罪に手を染めてしまうリスクが高まります。

実際に、生活苦から万引きや窃盗に走り、そこからさらに悪質な犯罪へとエスカレートする事例も報告されています。

闇バイトの募集側は、こうした経済的に追い詰められた人々の弱みにつけ込みます。

「借金を一括で返済できる」「すぐに大金が手に入る」といった誘い文句は、他に選択肢がないと感じている人々にとって、抗いがたい魅力を持つことがあるでしょう。

コロナ禍は、単なる経済問題だけでなく、人々のつながりの希薄化という問題も浮き彫りにしました。

外出自粛により、地域社会や友人、家族との直接的な交流が減り、孤立感を深める人が増えました。

悩みを誰にも相談できず、一人で抱え込んでしまう状況は、犯罪組織にとって非常に好都合です。

彼らは孤立した心に巧みに入り込み、誤った道へと誘導します。

このように、コロナ禍以降の経済的困窮と社会的な孤立は、人々を犯罪へと向かわせる土壌を形成し、結果として強盗のような凶悪犯罪の増加に間接的につながっていると考えられます。

社会全体でセーフティネットを強化し、困窮した人々を孤立させないための支援体制を再構築することが、根本的な犯罪抑止力となるはずです。

巧妙化する侵入強盗の最新手口とは

近年の侵入強盗は、その手口がますます巧妙化、かつ凶悪化している傾向にあります。

犯人グループは、闇バイトなどで集めた実行犯に役割分担をさせ、非常に計画的に犯行に及びます。

ここでは、代表的な最新の手口をいくつか紹介し、その危険性を理解することが重要です。

アポ電(アポイントメント電話)強盗

これは、犯行前にターゲットの家に電話をかけ、家族構成や資産状況、在宅時間などを探る手口です。

警察官や市役所の職員、金融機関の担当者などを名乗り、「詐欺の捜査に協力してほしい」「あなたの口座が不正利用されている」「資産状況の調査に伺いたい」などと、もっともらしい理由をつけて情報を引き出します。

この電話で「現金や貴金属を自宅に保管している」と確認が取れると、その情報をもとに後日、実行犯が押し入るという流れです。

SNSを利用した情報収集

前述の通り、犯人グループはSNSの投稿をくまなくチェックしています。

「海外旅行に行ってきます!」という投稿は「長期間留守にします」という宣言に他なりません。

また、「新しいブランド品を買った」「高級レストランで食事」といった投稿から、裕福な暮らしぶりを推測し、ターゲットとしてリストアップすることもあります。

何気ない日常の投稿が、犯罪者に貴重な情報を与えてしまうリスクがあるのです。

住宅へのマーキング

犯行グループが下見の際に、ターゲットとした家の玄関先やポスト、メーターボックスなどに、仲間だけが分かる目印(マーキング)を残していくことがあります。

シールや記号、数字などで、「住人の家族構成(例:M=男、W=女、S=一人暮らし)」「侵入のしやすさ」「金目のものの有無」といった情報を示していると言われています。

自宅の周りに見慣れない印がないか、日頃から注意しておくことが大切です。

在宅中を狙った「居空き」

強盗は留守宅だけを狙うわけではありません。

住人が在宅しているにもかかわらず、その隙を突いて侵入する「居空き」も増加しています。

例えば、住人が2階で家事をしている間に1階の窓から侵入したり、庭の手入れに夢中になっている隙を狙ったりします。

在宅中だから安全という考えは非常に危険です。

鉢合わせになれば、窃盗が強盗に早変わりし、命の危険にさらされる可能性も高まります。

これらの手口は、犯人たちがいかに用意周到に計画を練っているかを示しています。

彼らの手口を知ることは、効果的な防犯対策を講じるための第一歩と言えるでしょう。

警察庁の統計データから見る事件の傾向

個々の事件報道だけでなく、公的な統計データを見ることで、最近の強盗事件の全体像を客観的に把握することができます。

警察庁が発表している犯罪統計資料は、事件の傾向を理解する上で非常に重要な情報源です。

まず、侵入強盗の認知件数を見ると、コロナ禍で一時的に減少したものの、その後再び増加傾向に転じていることが指摘されています。

これは、社会経済活動の再開に伴い、人々の外出機会が増え、留守宅を狙う犯罪が増加したことや、前述した闇バイトの蔓延が影響していると考えられます。

次に、検挙率に注目してみましょう。

日本の警察は世界的に見ても高い検挙率を誇っていますが、強盗事件、特にSNSを悪用した組織的な犯罪では、末端の実行犯は逮捕できても、指示役までたどり着けないケースが課題となっています。

匿名性の高いツールが悪用されることで、犯罪の全体像解明が困難になっているのです。

また、発生場所に関するデータも重要です。

侵入強盗の発生場所として最も多いのは、依然として一戸建て住宅です。

しかし、近年ではマンションなどの共同住宅を狙った犯行も増加傾向にあります。

オートロックがあるから安心とは言い切れず、他の居住者について侵入したり、非常階段を利用したりと、犯人はあらゆる手段で侵入を試みます。

侵入手段についての統計も見てみましょう。

侵入窃盗全体では「無締り」、つまり鍵のかかっていない窓やドアからの侵入が最も多くなっています。

これは基本的な防犯対策の重要性を示唆しています。

一方で、強盗の場合は「ガラス破り」が非常に多いのが特徴です。

犯人は時間をかけることを嫌うため、ハンマーなどで窓ガラスを割り、短時間で侵入しようとします。

これらの統計データは、私たちがどこに注意を向け、どのような対策を講じるべきかの具体的なヒントを与えてくれます。

例えば、「無締り」が多いということは、外出時や就寝時の施錠の徹底が最も基本的ながら効果的な対策であることを示しています。

また、「ガラス破り」が多いことから、窓ガラスを防犯ガラスに交換したり、防犯フィルムを貼ったりすることが有効な手段であると判断できます。

感情的な不安だけでなく、こうした客観的なデータに基づいて冷静に現状を分析することが、適切な防犯対策へとつながるのです。

最近強盗多い なぜという不安を解消する防犯策

この章のポイント

- 今すぐできる自宅の防犯対策を徹底解説

- 狙われやすい家の特徴と改善ポイント

- 効果的な防犯カメラの選び方と設置場所

- 地域の安全を守るための取り組みとは

- 万が一の際に役立つ相談窓口一覧

- まとめ:最近強盗多い なぜかを理解し身を守る

今すぐできる自宅の防犯対策を徹底解説

最近強盗多い なぜという原因を理解した上で、次に重要なのは具体的な行動です。

専門的な工事や高価な機器を導入しなくても、今日からすぐに始められる防犯対策は数多く存在します。

ここでは、誰でも手軽に実践できる自宅の防犯対策を徹底的に解説します。

基本の「き」:施錠の徹底

警察庁のデータでも示されている通り、侵入犯罪で最も多い手口は「無締り」です。

「ゴミ出しに行くだけだから」「すぐ戻るから」といった油断が、犯人に絶好の機会を与えてしまいます。

たとえ短時間であっても、家を離れる際は必ず全てのドアと窓に鍵をかける習慣を徹底しましょう。

就寝時も同様で、特に夏場は換気のために窓を開けたまま寝てしまいがちですが、これは非常に危険です。

補助錠などを活用し、施錠したまま換気できる工夫を取り入れると良いでしょう。

窓の防犯レベルを上げる

侵入強盗の手口で多いのが「ガラス破り」です。

この対策として非常に有効なのが、防犯フィルムの活用です。

ホームセンターなどで購入でき、自分で貼ることも可能です。

防犯フィルムを貼ることで、ガラスが割れても飛散しにくくなり、犯人が侵入するのに時間がかかるようになります。

侵入に5分以上かかると、犯人の約7割が諦めるというデータもあり、時間稼ぎは非常に重要な防犯対策です。

また、窓に補助錠を取り付けるのも効果的です。

主錠に加えてもう一つ鍵があることで、侵入の手間が増え、犯行を断念させる効果が期待できます。

玄関ドアのセキュリティ強化

玄関のドアには、ピッキングに強いディンプルキーなどの防犯性の高い鍵を選ぶことが基本です。

もし古いタイプの鍵を使用している場合は、交換を検討しましょう。

また、ワンドア・ツーロック(1つのドアに2つの鍵)は、今や防犯の常識です。

ドアガードやドアチェーンも、訪問者の確認や万が一の際に時間を稼ぐために有効ですが、過信は禁物です。

強引に突破される可能性もあるため、あくまで補助的なものと考え、来訪者があった際は必ずドアスコープで確認し、安易にドアを開けないことが大切です。

家の周りを整理整頓する

家の周りに足場になるようなものを置かないことも、重要な防犯対策の一つです。

例えば、エアコンの室外機や物置、脚立などが、2階への侵入を助ける足場になってしまうことがあります。

設置場所を工夫したり、使用しないときは片付けたりするよう心掛けましょう。

また、庭木や雑草が生い茂っていると、犯人が身を隠す場所を提供してしまいます。

家の周りは常に見通しを良くしておくことが、犯罪者に「この家は防犯意識が高い」と思わせる効果があります。

これらの対策は、どれも今日から始められることばかりです。

一つひとつは小さなことかもしれませんが、複数を組み合わせることで、自宅の防犯レベルは格段に向上します。

狙われやすい家の特徴と改善ポイント

犯罪者は、闇雲にターゲットを選んでいるわけではありません。

彼らは必ず下見を行い、「侵入しやすく、見つかりにくい家」を慎重に選んでいます。

自分の家が狙われやすい特徴に当てはまっていないかを確認し、改善していくことが非常に重要です。

ここでは、プロの犯罪者目線で見た「狙われやすい家」の共通点を挙げ、その改善ポイントを解説します。

- **死角が多い家**:高い塀や生い茂った植木は、プライバシーを守る一方で、犯人が身を隠す絶好の場所を提供します。道路からの見通しが悪いと、犯人は人目を気にせず窓を割ったり鍵をこじ開けたりする作業に集中できてしまいます。

**【改善ポイント】**:塀をフェンスなどの見通しの良いものに変えたり、植木を定期的に剪定したりして、家の周りの見通しを良くしましょう。

- **留守だと分かりやすい家**:郵便物がポストに溜まっている、夜になっても洗濯物が干しっぱなし、いつも同じ時間に電気が消えるなど、生活パターンが外から分かりやすい家は留守を特定されやすく、狙われるリスクが高まります。

**【改善ポイント】**:長期間家を空ける際は、新聞の配達を止めたり、タイマー付きの照明器具を使ってランダムな時間に室内灯を点灯させたりする工夫が有効です。

- **足場がある家**:前述の通り、エアコンの室外機や雨どいのパイプ、物置などが2階の窓の近くにあると、格好の足場となってしまいます。特に、施錠意識が薄れがちな2階の窓は狙われやすいポイントです。

**【改善ポイント】**:足場になりそうなものは移動させるか、その近くの窓には特に厳重な防犯対策(補助錠や防犯フィルム)を施しましょう。

- **地域のコミュニケーションが希薄な家**:隣近所との付き合いがなく、誰が出入りしているかお互いに無関心な地域は、犯罪者にとって活動しやすい環境です。不審者がうろついていても、誰も気に留めないからです。

**【改善ポイント】**:日頃から挨拶を交わすなど、ご近所との良好な関係を築いておくことが、地域全体の防犯力を高めることにつながります。

これらの特徴に一つでも当てはまる場合は、すぐに対策を講じる必要があります。

自分の家を客観的に、少し意地悪な「泥棒目線」でチェックしてみることが、弱点を発見し、効果的な対策を立てるための第一歩となるでしょう。

効果的な防犯カメラの選び方と設置場所

防犯カメラは、侵入強盗に対する非常に強力な抑止力となります。

カメラが設置されているだけで、犯人は「証拠が残るリスクが高い」と判断し、その家をターゲットから外す可能性が高まります。

また、万が一被害に遭ってしまった場合でも、犯人の特定につながる重要な証拠となります。

しかし、やみくもに設置すれば良いというわけではありません。

ここでは、効果的な防犯カメラの選び方と、その性能を最大限に引き出すための設置場所について解説します。

防犯カメラの選び方

- **画質**:犯人の顔や服装、車のナンバーなどを鮮明に記録するためには、高画質のカメラを選ぶことが重要です。最低でも200万画素(フルHD)以上のモデルを選ぶと良いでしょう。

- **夜間撮影機能**:犯罪は夜間に多く発生します。赤外線LEDなどを搭載し、暗闇でもはっきりと撮影できる「ナイトビジョン機能」は必須と言えます。

- **録画機能**:録画方法は、SDカードに保存するタイプ、HDDレコーダーに保存するタイプ、クラウド上に保存するタイプなどがあります。それぞれのメリット・デメリット(コスト、容量、データ消失リスクなど)を比較し、自分の使い方に合ったものを選びましょう。

- **威嚇効果**:カメラの存在をアピールすることも重要です。「防犯カメラ作動中」というステッカーと併用することで、より高い抑止効果が期待できます。ドーム型よりも、レンズがどちらを向いているか分かりやすいバレット型の方が威嚇効果は高いとされています。

効果的な設置場所

防犯カメラは、犯人が侵入を試みるであろう場所に設置するのが基本です。

- **玄関**:家の顔である玄関は、訪問者を装って下見に来る犯人を記録するためにも最適な場所です。ドア全体と、訪問者の顔がはっきり映る高さに設置しましょう。

- **勝手口・裏口**:人目につきにくい勝手口や裏口は、犯人にとって格好の侵入経路です。必ずカメラの設置を検討してください。

- **窓**:特に大きな窓や、足場があって侵入されやすい窓は重点的に監視する必要があります。窓の真上から見下ろすように設置すると効果的です。

- **駐車場・ガレージ**:車上荒らしや、車へのいたずら防止にも役立ちます。また、犯人が使用する車両を記録できる可能性もあります。

防犯カメラを設置する際は、ただ設置するだけでなく、その存在をアピールすることが抑止力につながります。

一方で、カメラの配線を簡単に切断されないよう、設置場所や配線の処理には注意が必要です。

近年では、配線工事が不要なソーラー充電式やバッテリー式のカメラも登場しており、手軽に導入できるようになっています。

自宅の状況や予算に合わせて、最適な防犯カメラシステムを構築することが、家族の安全を守るための賢明な投資となるでしょう。

地域の安全を守るための取り組みとは

自宅の防犯対策を万全にすることはもちろん重要ですが、それだけでは十分とは言えません。

自分一人の力には限界があり、地域全体で防犯意識を高め、協力体制を築くことが、犯罪者が住み着きにくい安全なまちづくりにつながります。

ここでは、個人として参加できる、あるいは地域で推進すべき安全のための取り組みについて紹介します。

ご近所付き合いと挨拶の励行

最も基本的で、最も効果的な地域防犯は、住民同士の良好なコミュニケーションです。

日頃から「おはようございます」「こんにちは」といった挨拶を交わすことで、お互いの顔と名前が一致し、コミュニティに一体感が生まれます。

「いつもと違う人がうろついている」「隣の家から不審な物音がする」といった異変に気づきやすくなり、自然な形での監視の目が生まれるのです。

犯罪者は、こうした住民同士のつながりが強い地域を嫌います。

自分の存在が目立ってしまうため、犯行が発覚するリスクが高いと判断するからです。

防犯パトロールやボランティアへの参加

多くの地域では、住民が主体となった防犯パトロール活動が行われています。

お揃いのベストや帽子を着用して地域を巡回することで、「見せる防犯」として高い犯罪抑止効果を発揮します。

特に、子供たちの登下校の時間帯に合わせて活動することは、子供を狙った犯罪を防ぐ上でも非常に重要です。

毎日参加するのは難しくても、週末だけ、あるいは月に数回でも、できる範囲で協力する姿勢が大切です。

自治体や警察が発信する防犯情報の活用

お住まいの自治体や所轄の警察署は、地域の犯罪発生状況や不審者情報などを、ウェブサイトやメールマガジン、SNSなどで発信しています。

こうした公式な情報を定期的にチェックする習慣をつけることで、自分の住むエリアでどのような危険が迫っているかを把握し、事前に対策を講じることができます。

「最近、このあたりで空き巣が増えているらしいから、窓の施錠を再確認しよう」といった具体的な行動につながります。

「こども110番の家」への協力

これは、子供たちが身の危険を感じたときに駆け込める避難場所として、地域の住宅や商店が協力する制度です。

自宅や店舗が安全な場所であることを示すステッカーを掲示することで、子供たちを守ると同時に、地域全体の防犯意識の高さをアピールすることにもつながります。

安全なまちは、誰かが作ってくれるものではありません。

住民一人ひとりが「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持つこと、そして小さな協力の輪を広げていくことが、結果的に自分自身と家族の安全を守る最も確実な方法なのです。

万が一の際に役立つ相談窓口一覧

どれだけ防犯対策を徹底していても、残念ながら100%犯罪被害を防げるという保証はありません。

また、ご自身やご家族が闇バイトなどのトラブルに巻き込まれてしまう可能性もゼロではありません。

万が一の事態に陥ったとき、あるいは不安な状況にあるときに、どこに相談すればよいかを知っておくことは、心の支えとなり、迅速な問題解決につながります。

ここでは、状況に応じて頼ることができる公的な相談窓口を一覧で紹介します。

| 相談内容 | 相談窓口 | 連絡先 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 事件・事故に遭遇した、目撃した | 警察 | 110番 | 緊急時の通報。命の危険が迫っている、まさに今犯罪が行われている場合に利用します。 |

| 緊急ではないが警察に相談したい | 警察相談専用電話 | #9110 | ストーカー被害、悪質商法、家庭内暴力など、緊急ではないけれど警察に相談したい場合に利用できる全国共通の窓口です。 |

| 闇バイトに関する相談・情報提供 | 各都道府県警察の闇バイト相談窓口 | (各都道府県警のウェブサイトで確認) | 本人だけでなく、家族からの相談も受け付けています。「抜けたいけど脅されている」といった状況でも、匿名で相談可能です。 |

| 犯罪被害に関する様々な悩み | 犯罪被害者支援センター | (全国被害者支援ネットワークで検索) | 精神的なケア(カウンセリング)、裁判への付き添い、各種手続きの支援など、被害者やその家族を多方面からサポートしてくれます。 |

| 法的なトラブル全般 | 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 経済的な理由で弁護士に相談できない場合でも、無料で法律相談を受けられたり、弁護士費用の立て替え制度を利用できたりします。 |

これらの窓口は、すべて公的な機関やそれに準ずる団体であり、秘密厳守で対応してくれます。

一人で悩みを抱え込むことが、最も危険な状態です。

「こんなことを相談してもいいのだろうか」とためらう必要はありません。

少しでも不安を感じたら、勇気を出して電話をかけてみてください。

専門の相談員が、あなたの状況に合わせた最善の道を一緒に考えてくれるはずです。

これらの連絡先をスマートフォンの連絡先に登録しておくだけでも、いざという時の安心感につながります。

まとめ:最近強盗多い なぜかを理解し身を守る

本記事では、最近強盗多い なぜという疑問に答えるべく、その背景にある社会問題から、個人で実践できる具体的な防犯対策まで、幅広く掘り下げてきました。

闇バイトやSNSの悪用、経済的な問題など、犯罪が増加する原因は一つではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがお分かりいただけたかと思います。

原因を理解することは、いたずらに恐怖心を煽るためではありません。

敵を知り、その手口を知ることで、初めて私たちは有効な対策を立てることができるのです。

施錠の徹底や窓の強化といった基本的な対策から、防犯カメラの設置、そして地域社会との連携に至るまで、私たちができることは数多くあります。

「自分だけは大丈夫」という根拠のない自信は捨て、今日からでも行動に移すことが何よりも重要です。

この記事で紹介した知識が、皆様の漠然とした不安を解消し、ご自身と大切な人々を犯罪の脅威から守るための一助となれば幸いです。

防犯対策は、一度行えば終わりというものではありません。

社会情勢の変化や犯罪手口の巧妙化に合わせて、常に見直し、アップデートしていく必要があります。

安全な生活は、日々の小さな心掛けと、継続的な努力によって守られるのです。

最近強盗多い なぜという社会的な課題に目を向けつつ、まずは足元の安全を固めることから始めていきましょう。

この記事のまとめ

- 最近の強盗多発の背景に闇バイトの蔓延がある

- SNSが高額報酬を謳い文句に実行犯を募る場になっている

- 一度闇バイトに関わると個人情報を握られ抜け出しにくい

- コロナ禍以降の経済的困窮が犯罪の温床の一つとされる

- 社会的な孤立が人々を闇バイトへと向かわせる要因にもなる

- 犯行前に資産状況を探るアポ電という手口が増加している

- 何気ないSNS投稿から留守や資産状況を特定される危険がある

- 侵入強盗は留守宅だけでなく在宅中を狙う「居空き」も多い

- 警察庁の統計では侵入手段として「ガラス破り」が目立つ

- 基本的な対策として短時間でも施錠の徹底が最も重要

- 窓に防犯フィルムや補助錠を追加することが非常に有効

- 家の周りに足場になるものを置かず見通しを良く保つべき

- 防犯カメラは犯行の抑止力と証拠確保の両面で効果が高い

- 地域のコミュニケーション活性化が自然な監視の目を育む

- 万が一の際は警察相談窓口「#9110」など公的機関に相談する