近年、防犯意識の高まりとともに、ホームセキュリティという言葉を耳にする機会が増えました。

しかし、具体的にホームセキュリティとはどのようなサービスなのか、料金はどれくらいかかるのか、そして本当に自宅に必要なのか、多くの疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

特に、賃貸物件や一人暮らしの場合、導入をためらってしまうケースもあるかもしれません。

また、セコムやアルソックといった代表的な会社は知っていても、サービス内容の比較や、どのような仕組みで安全が守られるのか、その詳細までは理解が及んでいないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、ホームセキュリティとは何かという基本的な問いに答えるところから始め、その仕組み、料金、必要性、メリット・デメリット、そして導入に際して考えられる工事の問題や、後悔しないための選び方のポイントまで、網羅的に解説していきます。

ホームセキュリティの導入を検討している方はもちろん、まずは情報を集めたいという方も、ぜひ最後までご覧いただき、あなたとあなたの大切な家族の安全を守るための一助としてください。

この記事で分かる事、ポイント

- ホームセキュリティの基本的な仕組み

- 賃貸物件や一人暮らしでの導入の可否

- 導入にかかる料金の目安と内訳

- 代表的な警備会社の特徴と比較

- ホームセキュリティのメリットとデメリット

- 防犯以外の付加サービスの内容

- 自分に合ったサービスの選び方

初めてのホームセキュリティとは?基本的な仕組みを解説

この章のポイント

- センサーで異常を検知する仕組み

- 賃貸住宅でも設置できる?

- 一人暮らしにこそ導入するメリット

- 不要な工事が発生するケースとは

- 代表的な会社セコムとアルソック

センサーで異常を検知する仕組み

ホームセキュリティの根幹をなすのは、住まいの異常を24時間365日監視するセンサー技術です。

これらのセンサーが異常を捉えると、即座に警備会社に通報され、プロの警備員が駆けつけるという流れが基本となります。

具体的にどのようなセンサーが使われているのか、その仕組みを見ていきましょう。

開閉センサー

最も基本的で重要なセンサーが、ドアや窓に設置される「開閉センサー」です。

これは磁石を利用したセンサーで、通常はドアや窓が閉まっている状態(磁石がセンサー本体とくっついている状態)を正常と認識します。

警戒モード中にドアや窓が開けられ、磁石が離れると、それを「侵入」と判断して異常信号を送信するのです。

就寝中や外出時に、外部からの侵入を最も早く検知するための第一の砦と言えるでしょう。

空間センサー(モーションセンサー)

「空間センサー」または「モーションセンサー」は、室内の人の動きを検知するセンサーです。

多くは赤外線を利用しており、人や動物が発する熱(赤外線)の動きを捉えます。

警戒モード中に室内で動きが検知されると、異常と判断します。

開閉センサーを突破して侵入された場合でも、この空間センサーが第二の防衛ラインとして機能します。

ペットを飼っている家庭向けに、ペットの動きには反応しにくいよう感度を調整したモデルも普及しています。

その他のセンサー

防犯以外にも、様々なセンサーが暮らしの安全を見守ります。

例えば、「煙(熱)センサー」は火災による煙や急激な温度上昇を検知します。

「ガス漏れセンサー」は、都市ガスやLPガスの漏れを検知します。

これらのセンサーは、防犯だけでなく防災の観点からも非常に重要で、家族の生命を守る上で大きな役割を果たします。

これらの多様なセンサーから送られてくる情報は、自宅に設置された「コントローラー」と呼ばれる主装置に集約されます。

そして、コントローラーが電話回線やインターネット回線を通じて、警備会社の監視センター(基地局)と通信を行い、異常事態を即座に知らせるという高度な連携が、ホームセキュリティの信頼性を支えているのです。

賃貸住宅でも設置できる?

「賃貸住宅だからホームセキュリティは無理だろう」と諦めてしまう方は少なくありません。

壁に穴を開けるような大掛かりな工事が必要だというイメージが先行しているためです。

しかし、結論から言うと、現在のホームセキュリティは賃貸住宅でも問題なく設置できるケースがほとんどです。

工事不要のワイヤレスタイプが主流

近年のホームセキュリティシステムは、センサーとコントローラー(主装置)間を無線で通信するワイヤレスタイプが主流になっています。

これにより、各センサーを室内に張り巡らせるための面倒な配線工事が不要になりました。

開閉センサーや空間センサーなどは、強力な両面テープで設置できるため、壁や柱を傷つける心配がありません。

これなら、退去時に原状回復を求められる賃貸物件でも安心して導入できます。

取り外しも簡単なので、引っ越しの際には機器を移設して、新しい住まいで継続して利用することも可能です(移設には別途工事費がかかる場合があります)。

導入前に確認すべきこと

工事不要のタイプであっても、念のため管理会社や大家さんにホームセキュリティを導入する旨を伝えておくと、よりスムーズでしょう。

特に、規約でセキュリティ機器の設置に関する項目が定められている場合もありますので、契約書を確認しておくことが大切です。

また、警備会社によっては、導入前に現地調査を行い、最適なプランを提案してくれます。

その際に、賃貸物件であることを伝えれば、物件の状況に合わせた設置方法を検討してくれるため、不安な点は遠慮なく相談しましょう。

実際に、都市部を中心に賃貸マンションやアパートでホームセキュリティを導入する単身者やファミリー層は年々増加しており、もはや特別なことではありません。

防犯意識の高まりとともに、賃貸住宅向けのサービスプランも各社から豊富に提供されています。

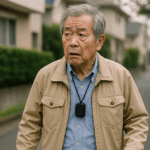

一人暮らしにこそ導入するメリット

「一人暮らしだから、狙われるような金品もないし大丈夫」と考える方もいるかもしれません。

しかし、空き巣などの侵入犯罪は、金品目的だけとは限りません。

特に女性の一人暮らしの場合は、盗難以外の目的を持つ侵入者やストーカーなどのリスクも考慮する必要があります。

むしろ、いざという時に頼れるのが自分しかいない一人暮らしだからこそ、ホームセキュリティを導入するメリットは大きいと言えるでしょう。

犯罪を未然に防ぐ「抑止効果」

ホームセキュリティを導入すると、玄関や窓に警備会社のステッカーを貼り付けます。

このステッカーは、単なる飾りではありません。

侵入を企む空き巣に対して、「この家は警備されているぞ」という強力なメッセージを発し、ターゲットから外させる効果が期待できます。

プロの窃盗犯ほど、捕まるリスクの高い家を避ける傾向があるため、この「抑止効果」は非常に有効です。

緊急時の駆けつけサービス

万が一、不審者が侵入してきた場合でも、非常ボタンを押せば、警備会社の監視センターに即座に通報され、警備員が駆けつけてくれます。

自分一人で対応する恐怖や危険を回避できるのは、大きな安心につながります。

また、この非常ボタンは、急な体調不良や怪我といった、防犯以外の緊急事態にも利用できます。

誰にも助けを呼べない状況で倒れてしまった場合でも、ボタン一つで助けを呼べる「見守りサービス」としての役割も果たすのです。

心理的な安心感

最も大きなメリットは、日々の暮らしにおける「心理的な安心感」かもしれません。

「何かあっても大丈夫」という気持ちは、生活の質を大きく向上させます。

特に夜間、一人でいる際の漠然とした不安や、長期の旅行で家を空ける際の心配事を大幅に軽減してくれるでしょう。

このように、ホームセキュリティは、物理的な安全確保はもちろんのこと、精神的な平穏をもたらしてくれる、一人暮らしの力強い味方なのです。

不要な工事が発生するケースとは

前述の通り、現代のホームセキュリティはワイヤレスタイプが主流となり、大掛かりな工事が不要なケースが増えています。

しかし、場合によっては工事が必要になったり、「不要」だと思っていたのに小規模な作業が発生したりすることもあります。

どのような場合に工事が必要となるのかを理解しておくことで、契約後の認識のズレを防ぐことができます。

新築戸建てで有線タイプを選ぶ場合

新築の戸建て住宅を建てる際に、ホームセキュリティの導入を計画している場合、有線(ワイヤード)タイプを選択することがあります。

有線タイプは、センサーとコントローラーを物理的なケーブルで接続するため、電波干渉の心配がなく、電池交換の手間も不要というメリットがあります。

この場合、壁の中や天井裏に配線を通す工事が必要になるため、建築段階でハウスメーカーや工務店と連携して作業を進めるのが一般的です。

後から有線タイプを導入しようとすると、配線を露出させるか、壁を剥がすなどの大掛かりなリフォームが必要になるため、あまり現実的ではありません。

コントローラーの電源確保

ワイヤレスタイプであっても、システム全体を制御するコントローラー(主装置)は、家庭用コンセントからの電源供給が必要です。

そのため、コントローラーを設置したい場所にコンセントがない場合は、電源を増設するための簡単な電気工事が必要になることがあります。

また、監視センターとの通信に固定電話回線を利用するプランの場合、電話線の差込口(モジュラージャック)の近くにコントローラーを設置する必要があります。

最適な設置場所と電源、通信回線の確保については、契約前の現地調査の際に警備会社の担当者がしっかりと確認してくれます。

オプション機器の設置

防犯カメラや屋外用のセンサーライトなどを追加で設置する場合、その電源を確保するために配線工事が必要になることがあります。

特に屋外に設置する機器は、風雨にさらされるため、防水処理を施した専門的な電気工事が求められます。

どのような機器をどこに設置したいかによって、工事の有無や規模は変わってきます。

「工事が不要」というのは、あくまで基本的なパッケージプランの場合が多いと理解し、自分の希望するセキュリティレベルを実現するためにはどのような作業が必要になるのか、契約前に詳細な見積もりと説明を受けることが重要です。

代表的な会社セコムとアルソック

ホームセキュリティの導入を検討し始めると、必ずと言っていいほど目にするのが「セコム(SECOM)」と「アルソック(ALSOK)」の2社です。

この2社は業界のリーディングカンパニーであり、圧倒的な知名度と実績を誇ります。

ここでは、それぞれの会社の特徴を簡単にご紹介します。

セコム(SECOM)

「セコム、してますか?」のキャッチフレーズでお馴染みのセコムは、日本で初めてオンライン・セキュリティシステムを開発した、まさに業界のパイオニアです。

長年の歴史と実績に裏打ちされた高い信頼性が最大の特徴と言えるでしょう。

全国に約2,700ヶ所もの緊急発進拠点(2023年時点)を持ち、業界最大級のネットワークを誇ります。

これにより、いかなる場所でも迅速な駆けつけ対応が期待できるのが強みです。

サービスの質やブランドイメージを重視する方に選ばれる傾向があります。

アルソック(ALSOK)

青い制服と、「1・2・3・4、ALSOK!」のCMで知られるアルソック。

セコムに次ぐ業界第2位の規模を誇り、全国に約2,400ヶ所の拠点を展開しています。

元レスリング選手の吉田沙保里さんを起用したCMなど、親しみやすいイメージ戦略も特徴の一つです。

セコムと比較すると、比較的リーズナブルな料金プランを提供していることが多く、コストパフォーマンスを重視する層からの支持を集めています。

また、警備員の質にも定評があり、様々な著名施設やイベントの警備も手掛けています。

どちらを選ぶべきか?

両社ともにサービスの品質は非常に高く、全国をカバーする駆けつけ体制も整っているため、どちらを選んでも大きな失敗はないと言えます。

最終的な選択は、以下のような点を比較検討して決めると良いでしょう。

- 初期費用や月額料金の見積もり

- 自宅からの緊急発進拠点の距離

- 提供されるサービスやオプションの内容

- 担当者の説明の分かりやすさや対応

複数の会社から見積もりを取り、サービス内容をじっくり比較する「相見積もり」が、納得のいくホームセキュリティ選びの鍵となります。

ホームセキュリティとは具体的に何をしてくれるのか

この章のポイント

- 導入にかかる料金や費用相場

- サービス内容で各社を比較する

- 導入の必要性とメリット・デメリット

- 火災やガス漏れも24時間監視

- 非常時に警備員が駆けつける安心感

導入にかかる料金や費用相場

ホームセキュリティの導入を考える上で、最も気になる点の一つが料金でしょう。

料金体系は、大きく分けて「初期費用」と「月額料金」の2つから構成されています。

また、機器を買い取るかレンタルするかによって、それぞれの金額が大きく変動します。

料金体系の基本:買取プランとレンタルプラン

多くの警備会社では、主に2つの料金プランが用意されています。

- 買取プラン: 最初にセンサーやコントローラーなどの機器をすべて買い取るプランです。初期費用は高額になりますが、その分、月々の利用料金は安く抑えられます。長期間利用するほど、総コストはレンタルプランよりも割安になる傾向があります。

- レンタルプラン: 機器を警備会社からレンタルするプランです。初期費用を大幅に抑えることができるため、導入のハードルが低いのが特徴です。ただし、月額料金には機器のレンタル料が含まれるため、買取プランよりも高くなります。

どちらのプランがお得かは、利用予定期間や初期投資にかけられる予算によって異なります。

一般的に、5年以上利用する見込みであれば買取プラン、それ以下の期間や初期費用を抑えたい場合はレンタルプランが選ばれることが多いようです。

具体的な料金相場

料金は、家の広さ、窓の数、導入するセンサーの種類や数、そして選ぶ警備会社によって大きく異なりますが、一般的な戸建て住宅における相場は以下の通りです。

| プラン | 初期費用 | 月額料金 |

|---|---|---|

| 買取プラン | 200,000円 ~ 400,000円 | 3,000円 ~ 6,000円 |

| レンタルプラン | 40,000円 ~ 70,000円 | 6,000円 ~ 9,000円 |

初期費用には、機器費のほかに工事費や契約料が含まれます。

賃貸住宅やマンション向けのプランでは、よりシンプルな構成で費用を抑えたものが多く提供されています。

例えば、レンタルプランで月額4,000円台から始められるものもあります。

正確な料金を知るためには、必ず複数の会社から見積もりを取り、内訳をしっかりと確認することが重要です。

見積もり依頼や現地調査は無料で行っている会社がほとんどですので、積極的に活用しましょう。

サービス内容で各社を比較する

ホームセキュリティ会社を選ぶ際、料金だけでなく、提供されるサービス内容を比較検討することも非常に重要です。

基本的な防犯・防災サービスは各社共通している部分が多いですが、細かな点やオプションサービスで差別化が図られています。

駆けつけ時間の比較

万が一の事態が発生した際に、警備員がどれだけ早く現場に到着できるかは、セキュリティサービスの品質を測る上で最も重要な指標の一つです。

各社は全国に緊急発進拠点を設けていますが、その数や配置は異なります。

契約前には、自宅から最も近い拠点がどこにあるのか、平均的な駆けつけ時間はどれくらいかを確認しましょう。

大手であればあるほど拠点数が多く、迅速な対応が期待できますが、地域によっては地元の警備会社の方が早い場合もあります。

補償制度の有無と内容

ホームセキュリティを導入していても、万が一、盗難などの被害に遭ってしまう可能性はゼロではありません。

そうした場合に備えて、多くの警備会社では盗難保険や見舞金制度を用意しています。

補償される金額の上限や、対象となる被害の範囲(現金、貴金属、家財など)は会社やプランによって異なります。

この補償制度の手厚さも、比較検討する上での重要なポイントとなります。

独自のオプションサービス

基本的なサービスに加え、各社は独自のオプションサービスで付加価値を提供しています。

- 見守りサービス: 離れて暮らす高齢の親の安否を確認するサービス。一定時間、室内の動きが検知されない場合に異常と判断して通知したり、専用端末で健康相談ができたりします。

- 駆けつけサービス: 自宅の鍵を預けておくことで、利用者の要請に応じて警備員が自宅を訪問し、ペットの世話や植木の水やりなどを代行してくれるサービス。

- 情報提供サービス: スマートフォンアプリと連携し、セキュリティのオン・オフ操作や、家族の帰宅・外出状況の確認、防犯カメラの映像の閲覧などができるサービス。

これらのオプションは、ライフスタイルや家族構成によって必要性が大きく変わってきます。

自分たちの暮らしに本当に必要なサービスは何かを考え、基本プランとオプションを組み合わせて最適な形を模索することが、満足度の高いホームセキュリティ選びにつながります。

導入の必要性とメリット・デメリット

ホームセキュリティの導入を検討する際、「本当にうちに必要なのだろうか?」という点は誰もが考えることでしょう。

ここでは、導入の必要性を判断するための視点と、改めてメリット・デメリットを整理します。

導入の必要性が高いケース

一概にすべての家庭に必要とは言えませんが、以下のようなケースでは導入の優先度が高いと考えられます。

- 共働きで日中家を空ける時間が長い家庭: 空き巣は、住人が不在になる平日の昼間を狙うことが多いです。家が長時間無人になる家庭は、格好のターゲットになり得ます。

- 小さな子どもや高齢者がいる家庭: 侵入者と鉢合わせしてしまった場合、子どもや高齢者は抵抗が難しく、危険な状況に陥りやすいです。また、急病などの緊急時にも役立ちます。

- 女性の一人暮らし: 侵入盗だけでなく、ストーカーなどの犯罪に対する抑止力や、いざという時の駆けつけサービスは、大きな安心材料になります。

- 過去に近所で空き巣などの犯罪があった地域: 地域の犯罪発生状況は、自宅のリスクを測る上で重要な指標です。

メリットの再確認

これまでも触れてきましたが、導入のメリットをまとめると以下のようになります。

- 犯罪抑止効果: ステッカーやセンサーの存在が侵入を未然に防ぐ。

- 迅速なプロの対応: 万が一の際に警備員が駆けつけ、被害を最小限に食い止める。

- 防災機能: 火災やガス漏れを24時間監視し、初期対応を可能にする。

- 絶大な安心感: 「守られている」という感覚が、日々の生活に精神的なゆとりをもたらす。

デメリットと後悔しないための注意点

一方で、デメリットも存在します。最も大きなものは、やはり継続的に発生する月額料金です。

また、誤ってセンサーを作動させてしまう「誤報」の可能性もゼロではありません。ペットや窓の開けっ放しなどが原因で誤報が続くと、ストレスに感じてしまうこともあります。

導入後に「後悔した」という声の中には、「思ったより費用がかさんだ」「不要なオプションまで付けてしまった」「誤報が面倒で使わなくなった」といったものが見られます。

こうした事態を避けるためには、契約前に「なぜ導入したいのか」「どのようなリスクに備えたいのか」という目的を明確にし、自分たちのライフスタイルに本当に必要な機能だけを見極めてプランを選ぶことが不可欠です。

コストと得られる安心感のバランスを十分に検討することが、後悔しないための最善策と言えるでしょう。

火災やガス漏れも24時間監視

ホームセキュリティと聞くと、多くの人はまず空き巣や不審者への対策、つまり「防犯」をイメージするでしょう。

もちろん、それは最も重要な機能の一つですが、現代のホームセキュリティが提供する価値はそれだけにとどまりません。

暮らしの安全を脅かすもう一つの大きなリスクである「防災」においても、非常に重要な役割を果たします。

火災の早期発見と通報

多くのホームセキュリティシステムには、標準で火災センサー(煙または熱を検知)が組み込まれています。

このセンサーが火災の初期段階で発生する煙や急激な温度上昇を捉えると、防犯センサーと同様に、警備会社の監視センターに自動で通報されます。

通報を受けた監視センターは、状況に応じて119番通報を行うと同時に、契約者に連絡を取ります。

就寝中や外出中で火災に気づかなかった場合でも、自動で消防に通報してくれるため、逃げ遅れや被害の拡大を防ぐ上で極めて有効です。

特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、この機能の価値は計り知れません。

見過ごしがちなガス漏れも検知

都市ガスやLPガス(プロパンガス)を利用している家庭では、ガス漏れのリスクも常に存在します。

ガス漏れは、気づかないうちに充満し、些細な火種で爆発や火災を引き起こす大惨事につながりかねません。

オプションでガス漏れセンサーを設置すれば、空気中のガス濃度が一定以上になると異常を検知し、これも自動で監視センターに通報されます。

警備会社によっては、遠隔操作でガスの供給を遮断するサービスを提供している場合もあります。

このように、ホームセキュリティは侵入者という「外からの脅威」だけでなく、火災やガス漏れといった「内なる脅威」からも家族と財産を24時間体制で見守ってくれる、総合的な安全システムなのです。

この防災機能も考慮に入れると、ホームセキュリティの費用対効果は、より高いものとして捉えることができるでしょう。

非常時に警備員が駆けつける安心感

ホームセキュリティの核心的な価値、それは「人の力」にあります。

どれだけ高性能なセンサーやカメラを設置しても、最終的に現場で対応するのは「人」です。

異常発生時に、訓練を受けたプロの警備員が駆けつけてくれるという事実は、他のどんな防犯対策にも代えがたい、最大の安心感をもたらします。

通報から駆けつけまでの流れ

実際に異常が検知された場合、どのような流れで警備員が駆けつけるのでしょうか。

- 異常検知: 自宅のセンサーが侵入、火災、ガス漏れなどを検知します。

- 自動通報: 信号が警備会社の監視センターに自動で送信されます。

- 状況確認: 監視センターのオペレーターが、契約者に電話をかけて状況を確認します(誤報の可能性もあるため)。電話に出ない、または異常が確認された場合、次のステップに進みます。

- 駆けつけ指示: オペレーターが、現場に最も近い緊急発進拠点に待機している警備員に出動を指示します。

- 現場到着・対応: 警備員が現場に急行し、状況を確認。必要に応じて警察や消防、救急と連携し、被害の拡大防止に努めます。

警備員が対応するということの重要性

DIYで設置する安価なネットワークカメラなども普及していますが、それらは異常をスマートフォンに通知してくれるだけで、その後の対応はすべて自分で行わなければなりません。

旅行先で侵入の通知を受けても、すぐには帰れませんし、警察に連絡しても緊急性が低いと判断されれば、迅速な対応は期待できないかもしれません。

ホームセキュリティは、この「異常検知後の対応」をプロに委託するサービスなのです。

警備員は、ただ駆けつけるだけではありません。

不審者がまだ室内にいる可能性も想定し、身の安全を確保しながら適切に対応するための厳しい訓練を受けています。

また、状況に応じて救急車の手配や、警察への的確な情報提供など、冷静な判断で行動します。

この「いざという時に、自分の代わりにプロが動いてくれる」という事実が、何物にも代えがたい安心を生み出し、ホームセキュリティの料金を支払う価値の根源となっているのです。

まとめ:ホームセキュリティとは家族の安全を守る選択肢

ここまで、ホームセキュリティとは何か、その仕組みから料金、メリット・デメリットに至るまで、様々な角度から解説してきました。

ホームセキュリティとは、単に防犯機器を設置することではありません。

それは、24時間365日、プロの目と人の力で見守ってもらうという「安心」を手に入れるためのサービスです。

侵入犯罪や火災といった万が一のリスクに備えることはもちろん、日々の暮らしの中で感じる漠然とした不安を和らげ、より豊かで安心な生活を実現するための一つの有効な選択肢と言えるでしょう。

賃貸だから、一人暮らしだからと諦める必要はありません。

現代のホームセキュリティは、多種多様な住環境やライフスタイルに対応できる、柔軟なサービスへと進化しています。

もちろん、月々の費用はかかりますが、それによって得られる安全と安心という価値は、決して小さくありません。

この記事を参考に、ご自身の家庭にとってホームセキュリティの必要性を改めて見つめ直し、複数の会社から話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

それが、あなたとあなたの大切な家族を守るための、大きな一歩となるかもしれません。

この記事のまとめ

-

- ホームセキュリティとは防犯・防災の総合安全サービス

- センサーが異常を検知し警備会社へ自動通報する仕組み

- 万が一の際はプロの警備員が現場へ駆けつける

- ワイヤレス機器の普及で賃貸住宅でも工事不要で設置可能

- 一人暮らしの防犯や安否確認にも大きなメリットがある

- 料金は初期費用と月額料金で構成される

- 機器を買い取るかレンタルするかで料金体系が異なる

- 料金相場はプランや家の規模によって変動する

- セコムとアルソックが業界の二大巨頭として知られる

- 駆けつけ時間や補償内容で各社サービスを比較することが重要

- 導入のメリットは犯罪抑止効果とプロによる対応の安心感

- デメリットは継続的なコストと誤報の可能性

- 後悔しないためには導入目的を明確にすることが大切

- 空き巣対策だけでなく火災やガス漏れの監視も行う

- ホームセキュリティとは家族の命と財産を守るための投資である